Benvenuti in questo tutorial dedicato a come usare e sfruttare al meglio la luce naturale in fotografia.

Fotografia: parola che nasce dall’unione di due parole greche: luce (φῶς | phôs) e grafia (γραφή | graphè), con il significato di “scrittura di luce”, o “scrivere con la luce”.

Ecco quindi chiaro che è la luce la materia prima su cui la fotografia lavora.

E ci lavora usandola a proprio vantaggio tramite la creatività. Si capisce dunque come la conoscenza della luce sia fondamentale per poter semplicemente pensare di fare buona fotografia.

Molti invece scattano – complici le facilitazioni tecniche della moderna fotografia digitale e della postproduzione – senza avere la minima cognizione di cosa sia la luce, di come si comporti, e soprattutto di come influenzi la percezione visiva della realtà.

Questo corso – suddiviso in vari tutorial così da offrire testi brevi e chiari su specifici elementi – è pensato per fornire al lettore-fotografo tutte le conoscenze teoriche e pratiche sulla luce naturale, che è quella maggiormente usata dai fotografi, soprattutto nella fotografia di paesaggio, dove è indubbiamente la protagonista assoluta.

La luce naturale in fotografia

Quella che definiamo “luce naturale”, per differenziarla dalle fonti luminose artificiali, è sostanzialmente la luce che proviene da sorgenti “naturali”.

Erroneamente però tutti pensano immediatamente, ma unicamente, al Sole. Sbagliando.

Esistono infatti anche la Luna, e persino le stelle. Tant’è che ci sono visori notturni definiti “a intensificazione di luce stellare”.

Ovviamente la sorgente luminosa naturale più usata e nota, e anche più facile da gestire, è il Sole, la nostra stella della vita, senza cui la Terra sarebbe solo un blocco di ghiaccio alla deriva nello spazio.

La luce solare però non è come quella di un faro fotografico, fissa e stabile, ma varia.

Varia di:

- intensità

- posizione

- colore

- tipo di luce

Ebbene si, nonostante quello che si pensi essa è terribilmente mutevole. E ogni mutazione ha le sue regole, e le sue influenze sulla fotografia.

Vediamo nello specifico queste sue caratteristiche e come mutano.

Ma sappiate che per sfruttare al meglio luce naturale in fotografia dovete conoscere il sole e i sui segreti.

Prima, quindi, esaminiamo le sua fasi nelle 24 ore, per fissare dei termini e dei momenti che poi incontreremo spesso nel resto di questo e degli altri tutorial del corso sulla luce naturale.

Fasi del Sole influenzano la luce naturale in fotografia

La fasi del Sole nelle 24 ore della giornata sono:

- notte: ore di assenza di luce

- aurora: luminosità del cielo dal buio all’attimo prima del sorgere del Sole

- alba: fase iniziale dell’apparizione del Sole dopo la notte

- giorno: ore di luce dopo l’alba e prima del tramonto

- tramonto: fase finale della discesa del Sole verso l’orizzonte

- crepuscolo: luminosità del cielo dall’attimo dopo il tramonto del Sole fino al buio

- notte

La fase “giorno” si divide in:

- mattino: ore di luce dall’alba al mezzogiorno

- mezzogiorno: luce del momento in cui il Sole raggiunge l’apice del suo percorso nel cielo

- pomeriggio: ore di luce dal mezzogiorno al tramonto

Intensità della luce solare

Questo è il fattore più ovvio e anche più evidente nel quotidiano: nel corso della giornata la luce cambia di intensità.

La notte è assenza di luce, quindi intensità=zero. Poi l’intensità della luce aumenta dall’aurora fino al mezzogiorno, per diminuire di nuovo fino al crepuscolo. E cessare con la notte. Il picco di luce si raggiunge quindi, teoricamente, a mezzogiorno.

Questo infatti vale per un giorno di tempo perfettamente sereno nelle 24 ore. Se invece compaiono le nubi, tutto cambia. Il come lo scopriremo nel capitolo dedicato al “tipo di luce”.

Posizione della luce solare

Il Sole segue (o meglio, sembra seguire) un percorso nel cielo durante la giornata. Questo percorso, definito in astronomia come “Eclittica” è solo apparente, perché in realtà è la Terra a ruotare su stessa e far quindi in modo che noi, abitanti sulla sua superficie, vediamo il Sole muoversi.

Ma quello che conta per noi fotografi terresti è però l’apparenza, quindi parleremo di “percorso del Sole nel cielo”. Esso origina a Est e termina a Ovest, con il culmine verso Sud. Infatti si dice comunemente che il Sole sorge a Est e tramonta a Ovest.

Ma questo spostamento nel cielo, che avviene durante l’arco della giornata, non è solo mutamento di posizione del Sole.

Ve ne sono altri, dovuti a movimenti astronomici diversi, e il più importante è quello legato alle stagioni. Esso fa si che il percorso del Sole nel cielo, la famosa Eclittica, cambi essa stessa posizione nel corso dell’anno.

Senza affondare nelle spiegazioni scientifiche, ci basta sapere che questo spostamento dell’eclittica comporta lo spostamento sia del punto di uscita del Sole all’alba che del suo punto di sparizione al tramonto, ma anche la variazione dell’altezza massima che raggiunge sull’orizzonte al mezzogiorno.

Usiamo come date di riferimento equinozi e solstizi, nella loro data classica per comodità.

- Estate, 21 giugno

Il Sole sorge a nord-est e tramonta a nord-ovest, raggiungendo la massima altezza sull’orizzonte a mezzogiorno.

- Inverno, 21 dicembre

Il Sole sorge a sud-est e tramonta a sud-ovest, raggiungendo la minima altezza sull’orizzonte a mezzogiorno.

- Primavera, 21 aprile

- Autunno, 21 settembre

Il Sole sorge e tramonta in un punto intermedio tra i due punti di inverno ed estate, e raggiunge una altezza media tra massimo estivo e minimo invernale sull’orizzonte a mezzogiorno. Questo spiegato ovviamente in maniera molto, molto semplificata.

Colore della luce solare

Durante questo suo viaggio nel cielo la luce solare cambia anche colore. Questo è un fattore di enorme importanza per la fotografia con luce naturale. Vediamo quindi come cambia.

- Notte: assenza di luce

- Aurora: dal nero al viola, fino al rosso o all’arancio

- Alba: dal rosso o dall’arancio al giallo

- Mattino: dal giallo al bianco

- Mezzogiorno: bianco tendente all’azzurro

- Pomeriggio: dal bianco al giallo

- Tramonto: dal giallo, all’arancio o al rosso

- Crepuscolo: dall’arancio o dal rosso al viola, e poi fino al nero

- … notte: assenza di luce

Tutto questo ovviamente vale, come detto anche prima, per una giornata “tipo” con Sole pulito e cielo azzurro. La presenza di nuvole cambia infatti le carte in tavola, anche in maniera molto netta.

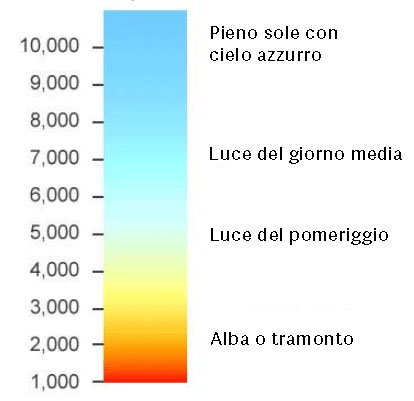

L’evoluzione del colore della luce durante la giornata. La foto in alto è una sequenza ripresa al circolo polare durante il fenomeno delle notti bianche, quando il sole non scende mai sotto l’orizzonte. Sotto invece la scala delle “temperature cromatiche” della luce del giorno.

Tipo di luce solare

Spieghiamo prima cosa si intende per “tipo di luce”. Fondamentale chiarirlo, infatti, perché dobbiamo essere tutti in sintonia su questo per poter capire bene.

Sostanzialmente dividiamo il tipo di luce tra:

- luce diretta

- luce diffusa

La luce diretta è quella di una lampada. La luce diffusa è quella di una lampada puntata verso un muro bianco e da esso diffusa. Vediamone le caratteristiche:

Luce diretta

- colori vivi

- ombre nettissime

- aree scure molto buie

- aree illuminate molto luminose

- contrasto forte

Luce diffusa

- colori tenuti

- ombre soffici

- aree scure buie ma leggibili

- aree illuminate luminose ma non abbaglianti

- contrasto ridotto

E il Sole? Abbiamo parlato di lampada, osserverà qualcuno. Ma il Sole non è forse una colossale lampada? La risposta è si, lo è. E come tale si comporta.

La giornata di Sole pieno con cielo sereno ci offre una “luce diretta”.

La giornata di cielo coperto, grigio uniforme con spessa coltre di nuvole, ci offre invece l’opposto: “luce diffusa”. Anche con il cielo coperto da nubi, il Sole è li, dietro le nubi. E le illumina comunque. Ed esse si comportano come il tessuto diffusore di un bank da studio fotografico.

Fotografare con luce naturale diretta

Nel caso di Sole con cielo sereno – detto “pieno Sole” – abbiamo lo stesso effetto di una forte lampada accesa in studio.

La luce arriva da un solo unico punto ed è quindi fortemente direzionale: le zone illuminate saranno molto luminose e brillanti, i colori vivissimi, mentre le ombre saranno profonde e molto scure.

Questo tipo di luce esalta al massimo la tridimensionalità del soggetti a rilievo.

Se andiamo ad esporre per le luci avremo colori saturi e ombre nere. Se esponiamo invece per le ombre avremo le zone illuminate in totale sovraesposizione, ma le ombre risulteranno blu. Come mai?

Perché su di esse non giunge la luce del Sole diretta, essendo ovviamente ombre, ma solo quella diffusa dal cielo, che è appunto blu.

NOTA Per questo fotografando in ombra nelle giornate di pieno Sole si modifica il bilanciamento del bianco per “ombre”, che aggiunge arancio per compensare la dominanza blu.

Fotografare con luce naturale diffusa

Nel caso opposto – ossia cielo coperto da una coltre di nubi uniformi – abbiamo l’effetto di un enorme diffusore a semisfera, perché in effetti tutto il cielo sopra di noi diventa un enorme bank semisferico da studio.

La luce arriva da tutte le direzioni al di sopra dell’orizzonte, anche se mantiene sempre una certa prevalenza dal punto in cui si trova il Sole. Il quanto sia evidente questa pur minima direzionalità dipende dallo spessore delle nuvole.

Nuvole molto spesse la annullano, nuvole leggere la rendono più evidente. Lo potete valutare osservando l’ombra che la vostra mano crea su una qualsiasi superficie chiara. Se è evidente la prevalenza del Sole dietro le nubi è rilevante, se è impercettibile vuol dire che le nubi sono molto spesse.

Esporre per le luci o per le ombre fa poca differenza. Le zone illuminate e quelle in “ombra” mostrano poca distinzione tra loro in termini di luminosità (dipende sempre dallo spessore delle nubi e da quanto è forte l’effetto diffusore), il contrasto della foto è ridotto, i colori sono pastello e tenui.

Questo tipo di luce attenua moltissimo la tridimensionalità del soggetti a rilievo.

Situazioni intermedie

Ovviamente non ci sono solo giorni di “pieno Sole” e giorni di cielo coperto “a cappa”, ma tante situazioni intermedie. Vediamole.

Cielo velato

un cielo azzurro con copertura di nuvole leggere, simile appunto a un velo. Il Sole è ancora perfettamente visibile, ma non è brillante. A volte lo si può guardare fisso senza fastidio. Questa situazione offre comunque una luce diretta, ma non così netta e contrastata come il “pieno Sole”. I colori sono saturi, le ombre ben definite ma non nettissime.

Cielo frazionato

un cielo azzurro con grandi nuvole bianche in movimento. Il Sole, quando appare, è netto e potente come il “pieno Sole”. Ma appunto appare a tratti, per poi sparire dietro le nuvole. Situazione che richiede pazienza, perché magari bisogna attendere decine di minuti per avere Sole sul soggetto, ma offre le stesse caratteristiche del “pieno Sole” con l’aggiunta di un cielo molto interessante per via delle grandi nubi.

Foschia

si tratta di una situazione simile al cielo velato, solo che in questo caso la velatura si estende anche a terra, come una leggera nebbia. Stesse caratteristiche fotografiche del “cielo velato”. Di giorno è molto fastidiosa perché l’umidità dell’aria assume una tonalità azzurra, molto visibile sulle distanze; ma diventa molto interessante al tramonto, perché la foschia si colora della luce del Sole che scende all’orizzonte, passando dal giallo all’arancio, al rosso.

Cielo misto

si tratta di un cielo nuvolo, ma con nuvole non troppo spesse da nascondere del tutto il Sole. Ha le caratteristiche della luce naturale diffusa, ma con una certa presenza di luce direzionale. La meno interessante per la fotografia di paesaggio.

Altre sorgenti di luce naturale: Luna e stelle

Come abbiamo detto all’inizio di questo tutorial, il Sole non è l’unica sorgente di luce naturale di cui disponiamo per la fotografia, anche se è la più nota. Esistono infatti anche la Luna e persino le stelle.

La luna, a dispetto di quello che si immagina, è una perfetta sorgente di luce per la fotografia di paesaggio. Ovviamente i parametri di scatto dovranno essere adeguati, dato che la sua luce è assai inferiore – come intensità – a quella solare.

Diciamo, in linea di massima, che se con il Sole pieno si può scattare a:

- ISO 100, f 8, 1/250 di secondo

con la Luna piena siamo almeno a:

- ISO 800, f 4, 8 secondi

diciamo 15 o 16 STOP di differenza.

Per sapere come usare la Luna nella fotografia di paesaggio vi rimandiamo all’apposito tutorial.

Per quanto riguarda la luce stellare, la citiamo solo come dato scientifico, poiché usarla per la fotografia richiede una altissima competenza tecnica e attrezzature adeguate.